Musée de la Vie wallonne

Focus

L’Exposition universelle de Liège en 1905 et sa houillère

Un événement qui marqua définitivement l’histoire de la cité ardente mais aussi son urbanisme !

Le Musée de la Vie wallonne vient de clôturer un récolement conséquent d'archives relatives à l'Exposition universelle et internationale de Liège, inaugurée voici 120 ans par la princesse Élisabeth et le prince Albert (futur Albert Ier).

Une exposition universelle, c'est quoi ?

Le livre d'or de l'Exposition 1905 en donne une définition : « une exposition universelle et internationale, c'est une ville temporaire dans la ville permanente où elle siège ; c'est une sorte de campement peuplé des représentants de toutes les nations du monde et journellement visité par une foule variée et cosmopolite. Dans cette ville provisoire, […] règne l'animation la plus bruyante, la vie la plus intense, traversée des manifestations les plus diverses[1]. »

Sur le fond, les expositions universelles reposaient sur le concept d'harmonisation des peuples par le biais des progrès scientifiques, industriels, commerciaux et artistiques de leurs temps, dont elles se revendiquaient les vitrines[2].

Cette volonté, fruit de l'encyclopédisme des Lumières, fut rejointe par la nécessité de rendre ces célébrations plus populaires en y ajoutant des volets événementiels et ludiques, notamment des attractions[3] et des reconstitutions historiques.

A côté de ces visées humanistes et divertissantes, les expositions universelles furent surtout – mais faut-il le préciser ? – des occasions immanquables pour les États occidentaux de rivaliser dans l'étalage de leurs puissances en des heures de concurrence voire de confrontation commerciale, industrielle et coloniale[4], en prélude à des confrontations militaires[5].

En filigrane, nous ne pouvons d'ailleurs ignorer que les visions du monde telles que bâties dans ces circonstances, tout imprégnées des certitudes des bienfaits des actions impérialistes et colonisatrices des puissances occidentales, partant civilisatrices, ne lésinaient ni sur les caricatures[6] ni sur les amalgames et la condescendance[7] à l'égard de certains ressortissants étrangers qui y participaient comme on peut le constater à travers le village sénégalais, un « zoo humain » très en vogue, érigé dans le quartier de Fragnée lors de l'édition liégeoise.

Une exposition universelle à Liège ?

Les prestigieuses expositions d'envergure internationale organisées en Belgique furent longtemps accaparées par les importants centres économiques que constituaient (et constituent toujours) Bruxelles, la capitale, et Anvers, la métropole portuaire. Liège, en tant que pôle industriel significatif du royaume, situé de surcroît au carrefour de trois pays, revendiquait une place au pinacle.

L'histoire retient que l'initiative de l'organisation d'une exposition universelle dans l'ancienne capitale principautaire germa dans les têtes de deux commerçants liégeois, MM. Dumoulin et Pholien, qui surent s'entourer de fonctionnaires expérimentés ainsi que de personnalités en vue issues des mondes politiques et économiques d'obédiences diverses qui purent, à leur tour, activer leurs réseaux pour conscientiser, convaincre et concrétiser le projet[9]. Le soutien moral, infrastructurel et, bien entendu, financier de la Ville de Liège fut encore plus déterminant[10] : la perspective d'une exposition représentait pour elle une opportunité de visibilité internationale et de (re)déploiement économique et urbain irrésistible[11]. De fait, son schéma directeur devait « se préoccuper des besoins d'avenir de la Ville et de son embellissement et […] tenir compte de la nécessité d'être […] le plus directement utile à la prospérité et au commerce de la Ville[12]. »

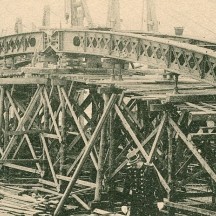

L'exposition fut par conséquent le motif pour mener à bien des travaux d'aménagement majeurs, indispensables à la salubrité de la cité et à la création de nouveaux espaces à domestiquer[13]. Citons la rectification du cours de l'Ourthe, dont on parlait comme d'un serpent de mer depuis des décennies, la construction des ponts de Fragnée et de Fétinne ainsi que la création du quartier des Vennes sur la plaine inondable des Aguesses où, de nos jours, le tracé actuel du boulevard Émile de Laveleye laisse deviner l'ancien méandre alambiqué de l'affluent mosan.

Ces chantiers colossaux, agrémentés d'oppositions et de polémiques propres à tout projet d'envergure, s'échelonnèrent de 1901 à 1904[14] et entrainèrent le report de l'exposition, initialement prévue en 1903, à 1905, coïncidant ainsi avec le septante-cinquième anniversaire de la création de l'État belge.

L'Exposition universelle et internationale de Liège

Or donc, du 27 avril au 6 novembre 1905, environ sept millions de visiteurs[15] purent découvrir l'Exposition liégeoise. Celle-ci se répartissait en cinq quartiers :

- un premier, dénommé « quartier des palais », se situait dans le parc de la Boverie et dans ce que l'on appelait le jardin d'acclimatation (environs du Palais des Congrès actuel). Il accueillait essentiellement des pavillons thématiques, nationaux et coloniaux, se voulant un « rapprochement de pensées et de mondes[16] » ;

- un deuxième fut aménagé aux Vennes avec quelques pavillons nationaux, industriels et commerciaux mais surtout les imposants halls magnifiés par une façade monumentale, œuvre de l'architecte anversois Michel De Braey ;

- un troisième trouva sa place à Fragnée, rassemblant des pavillons thématiques et des attractions populaires tels que des aéroplanes, la salle des Arènes liégeoises ou le village sénégalais déjà évoqué ;

- un quatrième, décentré, fut installé dans le parc de Cointe, sur les hauteurs de Liège, contenant une plaine des sports, une section horticole ainsi que des modèles de maisons ouvrières, dont certaines existent encore ;

- enfin, on érigea un dernier, dit du Vieux-Liège, sur la pointe de l'île aux Aguesses, présentant une reconstitution historique et une évocation architecturale d'une Wallonie d'antan.

Bruno Guidolin - Centre de documentation et Archives

[1] DREZE Gustave. Le livre d'or de l'Exposition universelle et internationale de 1905 : histoire complète de l'exposition de Liége [sic] : tome I. 1907, p. 303.

[2] RENARDY Christine (dir.). Liège et l'exposition universelle de 1905. La Renaissance du livre, 2005, p. 134.

[3] Idem, p. 136.

[4] Idem, p. 137.

[5] Celle de Liège ne dérogea par à cette règle. Ainsi le journaliste Gustave Drèze n'écrivit-il pas dans son Livre d'or à propos de la participation allemande : « C'est l'Allemagne d'aujourd'hui qui forge de toute pièce l'Allemagne de demain, enflammée par ces harangues impériales qui sonnent comme des fanfares toutes frémissantes d'énergie, toutes palpitantes de patriotisme et qui semblent faire reculer les frontières de l'empire jusqu'aux confins de l'univers. […] L'Allemagne n'est plus en Allemagne, elle est partout dans l'univers, s'implantant là où il y a une mer à franchir, un domaine à exploiter, une terre à conquérir, plantant orgueilleusement son étendard armé de l'aigle impérial ». DREZE Gustave. Op. cit. : tome I, p. 449.

[6] Quartier d'Extrême-Orient donnant « la vision d'un coin du monde, merveilleux comme une féérie des Mille et une nuits. » Idem, p. 415.

[7] Association de la Chine et du Japon. Idem, pp. 407-409. « Des nègres jouant interminablement du tam-tam » Idem, p. 415.

« Bazar soudanais » rassemblant des ressortissants égyptiens et abyssiniens. Idem, p. 415.

Un « harem copié sur celui d'un Radja célèbre ». Idem, p. 416.

Ces « Teurs ». SOUGUENET Léon. L'exposition de Liége [sic] : notes et impressions : les choses et les hommes. Dechenne et cie, 1906, p. 63.

[8] Voir aussi STOCKEM Jean-Michel. Les zoos humains. Musée de la Vie wallonne, 2020

[9] RENARDY Christine (dir.). Op. cit., p. 142.

[10] Idem, p. 143.

[11] Idem, p. 141.

[12] DREZE Gustave. Op. cit. : tome I, p. 25.

[13] RENARDY Christine (dir.). Op. cit., p. 144.

[14] DREZE Gustave. Op. cit., pp. 109-110.

[15] Bureau international des expositions. Expo 1905 Liège. [en ligne] https://www.the-expo.org/site/fr/1905-liege (consulté le 5 mars 2025). DREZE Gustave. Op. cit. : tome I, p. 298.

[16] DREZE Gustave. Op. cit. : tome I, p. 406.

Légendes des illustrations:

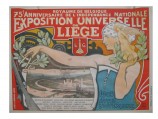

1. Affiche officielle de l'Exposition universelle et internationale de Liège en 1905, dessinée par Auguste Donnay (1er prix partagé avec le projet d'Emile Dupuis). Lithographie A. Bénard, 1903. MVW-2002104 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

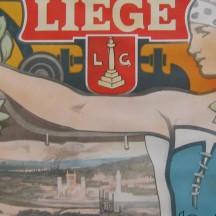

2. Dessin représentant le champ de foire de l'Exposition, œuvre de l'artiste Emile Berchmans. A gauche, à l'avant-plan, le parc de la Boverie suivi du quartier des Vennes. Au centre-droit de l'image, le pont de Fragnée derrière lequel fut érigé le quartier du Vieux-Liège ; de l'autre côté de ce pont, le quartier de Fragnée et les coteaux de Cointe. Lithographie A. Bénard, 1905. MVW-2004447 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

3. Le phénomène des zoos humains consistait à exhiber devant un public occidental, ce que l'on appelait des « sauvages » provenant notamment des empires coloniaux et mis en situation forcée dans un environnement reconstitué. L'image montre le bassin du village sénégalais dans lequel nagent et s'ébattent des enfants sous les regards amusés des spectateurs. Ce « village » rassemblait 150 indigènes répartis dans de petites cases couvertes de paille entre lesquelles serpentaient des ruelles tortueuses. Les visiteurs pouvaient découvrir divers artisans exerçant leur art, un maître d'école ainsi qu'une femme pilant du riz, un enfant attaché dans son dos. Prières, rites et chants traditionnels meublaient cette atmosphère présentée comme exotique. En Belgique, un village congolais a encore été présenté lors de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958[8]. MVW-2298581 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

4. Caricature de Georges Koister représentant Victor Dumoulin et Florent Pholien imaginant l'Exposition universelle de Liège. Tirée de KOISTER Georges. À qui l'tour ? Imprimerie de La Meuse, 1903. MVW-2104600000106 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

5. Vue du chantier de construction du pont de Fétinne en prévision de l'Exposition universelle, avec la pose sur les culées d'une structure métallique, réalisée par la société John Cockerill et soutenue par un échafaudage de bois. A. Breuls, 1902-1903. MVW-2303220 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

6. Vue des travaux du côté de la plaine des Vennes et du viaduc du chemin de fer du Nord. A. Breuls, 1902-1903. MVW-2301508 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

7. Vue du jardin d'acclimatation lors de l'Exposition universelle. On distingue, de gauche à droite, les pavillons du Canada, de l'art ancien, de la ville de Liège, de la dentelle et de la femme, et enfin de la Bulgarie. Phototypie Wilh. Otto, 1905. MVW-2301491 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

8. Vue de la plaine des Vennes, avec la façade des halls devant laquelle on distingue, de gauche à droite, une partie du pavillon de l'entreprise Mélotte, celui des tabacs Ernest Tinchant, le pavillon ovoïde de Solvay (à gauche du kiosque à musique) et celui de la Fabrique de soie artificielle de Tubize à l'avant-plan. Tirée de Liége [sic] 1905 - Souvenir de l'Exposition. Editions Nels, 1905. MVW-2039046 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

9. Vue panoramique du quartier des attractions (Fragnée) où l'on distingue notamment les Arènes liégeoises (en forme de château-fort, à gauche), l'allée principale menant au pont de Fragnée que l'actuelle avenue Emile Digneffe rappelle, la tour de l'Internationale Bohrgesellchaft (sondages miniers), les aéroplanes Maxim et divers établissements HORECA. Tirée de Liége [sic] 1905 - Souvenir de l'Exposition. Editions Nels, 1905. MVW-2039046 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

10. Plan du quartier de Cointe, dessiné à l'échelle 1:2.000e par Georges Bia. MVW-2304508 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

11. Vue panoramique d'un ensemble de bâtisses construites dans le quartier du Vieux-Liège à l'occasion de l'Exposition universelle. On distingue notamment la reconstitution du clocher de la cathédrale Saint-Lambert. Établissement des arts graphiques (E.A.G.), 1905. MVW-2304012 © Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.