Musée de la Vie wallonne

Focus

Autour d'un jeu de massacre (suite et fin)

Les clichés d’hier persistent encore et toujours !

Les évocations nostalgiques du Congo belge, qu'elles fédèrent ou divisent, sont encore et toujours au centre de débats autour de la colonisation, de ses enjeux et de ses conséquences. Mais que reste-t-il de cette image du Congolais soumis à une certaine « éducation » occidentale et plus particulièrement à son colonisateur, la Belgique ?

« Tenter d'évoquer la place symbolique qu'occupe l'humanité congolaise dans l'histoire de la pensée sociale et de l'imaginaire des Belges, renvoie immanquablement aux images d'une présence mineure et d'une disparition mystérieuse : présence et disparition de Coco, le petit boy de Tintin au Congo […] d'Hergé. Indispensable fac totum [1] et commode repoussoir comique, ce Vendredi en miniature, après avoir quelques temps occupé le devant de la scène [entendez, aux côtés de Tintin sur la couverture de Tintin au Congo], connaît le sort de toute marionnette : trois petits tours et puis s'en va ! […] Rien ne laissait présager […] une éclipse aussi brutale. Et l'on est bien obligé de conclure qu'il a fini de servir… »[2].

Il est important de recentrer les faits dans leur contexte : « […] les Belges de Belgique, dans leur ensemble, n'ont pratiquement pas eu d'occasions de rencontres physiques durables (et encore moins psychologiques) avec des représentants de l'humanité congolaise, pour le pire ou le meilleur. Tout passe donc, exclusivement ou presque, par le filtre des images et des mots et condamne la perception de l'ordre de l'imaginaire »[3].

A propos du Congo belge…

Contrairement aux idées reçues, il y a peu de traces écrites concernant l'histoire sociale des Congolais : « […] si l'on scrute la grande presse belge, ses manchettes et ses couvertures […] de 1908 à 1960, on ne peut que reconnaître le Congo et les Congolais y occupent une place tout à fait mineure, allusive presque évanescente. Seuls les voyages royaux au Congo d'Albert Ier, et plus tard de Baudouin Ier, feront effectivement la une. […] C'est une presse spécialisée abondante, d'essence profondément missionnaire, qui va surtout contribuer à forger et perpétuer le mythe du Congolais grand enfant à soigner, éduquer, réformer, par un ressassement […] qui tient de la litanie. »[4]

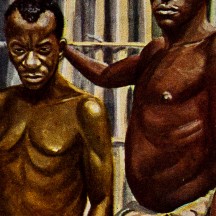

Les représentations iconographiques de la « race congolaise » sont omniprésentes dans le livre à vocation didactique de Francis Lambin, « Congo Belge », édité en 1948 aux éditions L. Cuypers à Bruxelles. Un exemplaire est conservé dans la bibliothèque du Musée (2104600042587). L'ouvrage livre des informations dont la précision reflète, bien entendu, les niveaux de connaissances de l'époque à laquelle il a été publié.

Plus précis dans son descriptif géographique et plus détaillé sur les données relatives à l'agriculture, l'élevage, l'industrie et le commerce, l'évolution des moyens de communication, la faune et la flore, l'auteur livre des informations qui poseraient question aujourd'hui quand il s'agit des races, de l'hygiène, de la culture, de l'enseignement… Et les seules illustrations sont des chromolithographies, scénarisées par un collectif de travail et illustrées par le talent des artistes désignés pour la conception de l'ouvrage.

Publié sous les auspices du Ministère des Colonies et du Fonds colonial de propagande économique et sociale, l'ouvrage comporte des chapitres contextualisés avec l'époque de sa publication. Pour entamer le chapitre consacré à l'ethnographie, l'auteur désignera « les races » en titre phare. En description, on peut trouver ces informations : « l'aspect physique des populations congolaises révèle l'existence de deux couches raciales distinctes. La couche manifestement la plus ancienne est fournie par la race pygmée ; l'autre, la plus récente, qui au cours des siècles s'est superposée à la première, est la race nègre. […] Les pygmées ont des cheveux crépus et une pilosité générale souvent très développée. Le corps présente, dans son ensemble, un certain manque de proportions : le tronc est trop long par rapport aux jambes, et les bras sont trop longs par rapport au tronc […] »[5].

Ces considérations sont souvent accompagnées de visuels de qualité servant des propos qui, aujourd'hui, seraient largement contestés, décriés voire censurés ! On n'échappe pas aux clichés faciles mais avec le recul nécessaire et indispensable qu'exige l'esprit critique d'un historien, il est nécessaire de replacer ces archives dans leur contexte général, celui dans lequel elles ont été éditées et divulguées.

Des archives et des objets, précieux témoins de notre histoire qu'il faut préserver et transmettre !

Selon les dernières estimations du Musée de la Vie wallonne, les archives se comptabilisent à plus de 300.000 « items ». A l'instar de nombreux musées en Belgique, l'institution fait partie de « l'Organisation internationale des musées et des professionnels de musée (« ICOM ») vouée à la recherche, à la conservation, à la pérennité et à la transmission à la société, du patrimoine naturel et culturel mondial, présent et futur, matériel et immatériel »[6].

Le Code de déontologie de l'ICOM reflète les principes généralement acceptés par la communauté muséale internationale. En régularisant une cotisation d'adhésion annuelle à l'organisation, un musée s'engage à suivre et respecter les principes du Code…

Dans la section du code précisant les « origines des collections », le point 6.7 précise notamment que « l'utilisation de collections provenant de communautés existantes doit respecter les principes de dignité humaine ainsi que les traditions et les cultures de la communauté d'origine. Ce type de collections doit être utilisé pour promouvoir le bien-être, le développement social, la tolérance et le respect en favorisant l'expression multi-sociale, multiculturelle et multilinguistique […] »[7].

Dans le code de déontologie des archivistes défini par l'UNESCO, l'alinéa 1 précise ce qui suit : « […] l'objectivité et l'impartialité des archivistes permettent de mesurer leur degré de professionnalisme. Les archivistes résistent à toute pression, d'où qu'elle vienne, visant à manipuler les témoignages comme à dissimuler ou déformer les faits » [8].

Les collections du Musée de la Vie wallonne −archives, photographies ou objets− contiennent des témoins d'idéologies de leur époque pouvant aujourd'hui être perçus comme racistes. Si on s'en tient effectivement aux acceptions modernes de ce délit, et en tenant compte ou non de toute une série d'évolutions des mœurs et de nouvelles valeurs prônées par diverses communautés d'idées, il serait plus aisé d'appliquer l'auto-censure afin d'éviter toute forme de polémique. Mais ne pas transmettre, c'est aussi prendre le risque d'effacer et de permettre à d'autres de réécrire l'histoire et courir le risque de tomber dans l'oubli… Simone Veil, quand elle était la Présidente du Parlement européen, rappelait que l'important n'était pas le devoir de mémoire, mais que le seul devoir était d'enseigner et transmettre !

Alors, transmettons pour que les générations n'oublient pas qu'un jour, sous l'influence de certaines idéologies, des modèles étaient majoritairement admis comme faisant partie d'une « norme » (qu'elle soit imposée ou non) ; tout simplement parce que certains principes moraux n'étaient pas définis avec le recul nécessaire sur l'histoire…

-----

[1] fac totum, [ du latin et littéralement traduit par « fais tout »], désigne une personne qui s'occupe de tout, un homme à tout faire, une personne qui gère de multiples tâches et responsabilités diverses sans fonction précise.

[2] JACQUEMIN, Jean-Pierre, « Les Congolais dans la Belgique impériale » dans Zoos humains – Au temps des exhibitions humaines, Paris, La Découverte/Poche, 2004, p. 253.

[3] JACQUEMIN, Jean-Pierre, Ibidem, p.253.

[4] JACQUEMIN, Jean-Pierre, op.cit. p.257

[5] LAMBIN, Francis, Congo Belge, Bruxelles, Editions L.Cuypers, 1948, p.67

[6] Missions et objectifs [En Ligne] https://icom.museum/fr/a-propos-de-licom/missions-et-objectifs/ (Consulté le 27/08/2025).

[7] 6.7. Utilisation de collections de communautés existantes [En Ligne] https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-Fr-web-1.pdf (Consulté le 03/09/2025).

[8] 1. Les archivistes maintiennent l'intégrité des archives et garantissent ainsi qu'elles constituent un témoignage du passé durable et digne de foi [En ligne] https://ich.unesco.org/doc/src/Example_code_of_ethics-International_Council_on_Archives-FR.pdf (Consulté le 03/09/2025).

-----

Légendes des illustrations

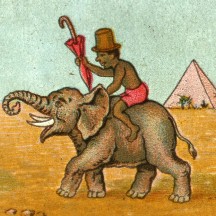

- Plaque de verre pour lanterne magique, vue panoramique figurant une scène humoristique d'hommes chevauchant des animaux (Vers 1897) (MVW-5059763)

- Pipe courbe avec fourneau anthropomorphe en bois figurant une tête africaine, en bois sculpté, pâte de verre et corne (Vers 1870) (MVW-5013203)

- Historiette en couleurs « Le nouveau pneumatique Boa » (1905-1910) [Image d'Epinal] (MVW-2104600043425)

- Historiette en couleurs « Martha la bonne négresse » (1905-1910) [Image d'Epinal] (MVW-2104600043415$02)

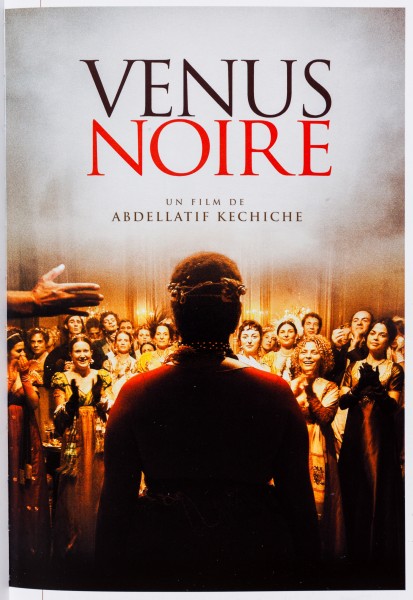

- Affiche du film franco-tunisien « Vénus Noire » de Abdellatif Kechiche, sorti en 2010. Il raconte la vie de Saartjie Baartman, jeune femme originaire de la colonie du Cap et originaire de l'ethnie khoïsan. Plus souvent identifiée comme « la Vénus hottentote ». Le moulage de son corps fut exposé au Musée de l'Homme, à Paris, jusqu'en 1976.

- Illustrations de Hellen Schmid représentant les deux « races » (« pygmée » et « nègre ») telles que définies au Congo belge en 1948.

[in LAMBIN, Francis, Congo Belge, Bruxelles, Editions L.Cuypers, 1948, p.67]. - Idem.